Der Weg ist das Ziel

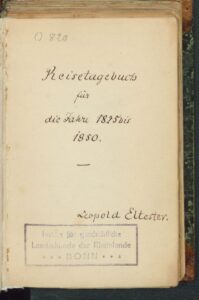

Handschriftliche Titelseite des “Reisetagebuches” von Leopold Eltester, das im Rara-Bestand der Bibliothek der Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte aufbewahrt wird.

„Wenn jemand eine Reise tut, / so kann er was verzählen.“[1] Dieses weit bekannte Zitat aus „Urians Reise um die Welt“ von Matthias Claudius trifft augenscheinlich nur in abgewandelter Weise auf das vorliegende Reisetagebuch des preußischen Juristen und Archivars Leopold (von) Eltester zu. Für diesen Text müsste es vielmehr heißen: Wenn jemand eine Reise tut, so kann er etwas aufzählen.

Diese Reiseaufzählungen finden sich im Rara-Bestand des ehemaligen Instituts für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande. Dabei stellt das „Reisetagebuch für die Jahre 1825 bis 1850“[2] jedoch nicht nur eine Quelle aus dem derzeit an der Universität Bonn angesiedelten Projekt „LarLaLand“[3] dar, sondern bietet auch einiges an Potenzial für Forschungen zu Mobilität und Identität im 19. Jahrhundert. Auf den 168 Blättern, die keine Seiten- oder Blattzählung aufweisen, hat Leopold Eltester verschiedenste Reisen festgehalten: Von der Partie nach Laach, die er als Kind mit seinen Eltern und Geschwistern unternommen hat, bis zu Reisen als junger Mann, die ihn nach Berlin oder zur Frankfurter Paulskirche und der dort tagenden Nationalversammlung geführt haben, bietet die Handschrift eine reiche Fundgrube.

Das Reisetagebuch

In seinem Reisetagebuch notierte Eltester fast 200 verschiedene Reisen, die er zwischen 1825 und 1850 unternommen hat. Dabei macht die Handschrift durch verschiedene verwendete Papiere den Eindruck, dass sie Stück für Stück auf Reisen entstanden ist. So ist zu vermuten, dass Eltester kleinere Hefte genutzt hat, um seine Reisen unterwegs aufzuschreiben. Diese einzelnen Hefte ließ er dann später zu dem hier vorliegenden Buch zusammenbinden.[4] Dafür spricht außerdem, dass bei manchen frühen Einträgen am Rand jeweils ein Stück abgeschnitten wurde, um die einzelnen Blätter ungefähr auf eine einheitliche Breite zu bringen, sodass mit einer Größe von ca. 13,3 x 9cm ein handliches Büchlein vorliegt, das bequem in jede Reisetasche passt.

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass Eltester die ersten Reisen nachträglich notiert hat, da er zum Zeitpunkt der ersten eingetragenen Reise erst drei Jahre alt war. Vermutlich sind die Einträge ab dem Jahr 1834 parallel oder in zeitlicher Nähe zur Reise entstanden, denn ab diesem Zeitpunkt ist ein merklicher Wechsel im Schriftbild feststellbar. Zudem begegnen ab diesem Jahr auch inhaltliche Veränderungen in den Aufzeichnungen, denn als Mitreisende werden nicht mehr nur Vater und Mutter genannt, sondern es begegnen auch befreundete Familien der Eltern.

Insgesamt verzeichnete Eltester hauptsächlich die besuchten oder durchreisten Orte. Dabei notierte er häufig noch Burgen oder andere Sehenswürdigkeiten, die ihm auf der Reise begegneten. Erzählende oder narrative Passagen oder gar Reflektionen über das eigene Reisen oder Gesehenes sind fast nie zu finden. Daher wäre ein Vergleich mit anderen in dieser Zeit entstandenen literarischen Rheinreisen – wie beispielsweise der von Victor Hugo – oder (rhein-)romantischen Vertonungen wie beispielsweise in Schumanns Dritter Sinfonie unpassend. Mit Rheinromantik hat das Reisetagebuch also nicht allzu viel gemein, dennoch lässt sich durch die sehr detaillierten Aufzeichnungen gut das Reiseverhalten der Familie eines preußischen Militärs untersuchen. Also eher preußische Nüchternheit statt überbordender Rheinromantik!

Leopold (von) Eltester – Skizze(n) seines Lebens

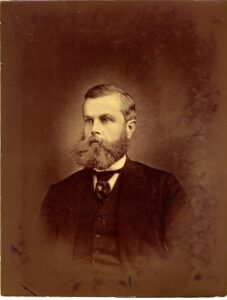

Der Autor des Reisetagebuches ist Leopold Otto Joseph Eltester, der im Oktober 1822 in Koblenz geboren wurde. Seine Eltern, Katharina Pülicher und Leopold Otto Carl Eltester, waren in Folge der beruflichen Tätigkeit des Vaters beim Militär nach Koblenz gezogen.[5] Eltester hatte mehrere jüngere Geschwister und besuchte in Koblenz das Gymnasium, das er schließlich nach dem Abitur verließ, um Jura zu studieren.[6] Nach dem Studium in Berlin und Heidelberg kehrte er wieder in seine Heimatstadt Koblenz zurück, um dort zunächst am Landgericht zu arbeiten. Diese Tätigkeit im juristischen Bereich gab Eltester jedoch in den 1860er Jahren auf, um – mit für ihn persönlichen Erfolg – in den Archivdienst zu wechseln. Nachdem er 1865 zum Archivrat ernannt worden war, wurde ihm – wie Brommer/Krümmel/Werner vermuten – auch wegen seiner guten Kontakte der erbliche Adelstitel aufgrund seiner wissenschaftlichen Erfolge und Verdienste eben in der Archivarbeit verliehen.[7]

Porträt-Foto von Leopold (von) Eltester, das im Landeshauptarchiv Koblenz im Nachlass Eltesters (Bestand 700.030) verwahrt wird.

Im Oktober 1860 heiratete Leopold Eltester Elise Ferdinandine Irmina Freiin von Hilgers, deren Bekanntschaft er eventuell durch seine Beschäftigung mit dem rheinischen Adel machte. Die Ehe brachte drei Söhne (August Heinrich Leopold, Richard Otto Christoph und Hiob) hervor. Eltester starb schließlich 1879 indem er sein Leben durch zwei Revolverschüsse selbst beendete.[8]

Der Geschichtswissenschaft ist Eltester heute noch durch seine Mitarbeit an Band 2 und 3 des Mittelrheinischen Urkundenbuchs bekannt. Er hat aber nicht nur Quellen ediert, sondern auch selber einige Quellen geschaffen, die insbesondere für die pfälzische und mittelrheinische Landesgeschichte von Bedeutung sind. Denn Eltester war passionierter (wie begabter) Zeichner von Burgen und Burgruinen an Rhein, Mosel und in der Pfalz. Viele dieser detailgetreuen Zeichnungen finden sich heute in seinem Nachlass im Landeshauptarchiv Koblenz und sind teilweise auch direkt als Digitalisate abrufbar.[9] Dabei stellen Eltesters Zeichnungen zum Teil ein „singuläres Bildzeugnis“[10] dar, da er im 19. Jahrhundert durch seine akkuraten Abbildungen teilweise Erhaltungs- oder Bauzustände von Burgen festgehalten hat, die nirgendwo sonst überliefert oder nachweisbar sind.[11]

Ein junger Mann in aufregenden Zeiten

Besondere Aufmerksamkeit im Reisetagebuch Eltesters verdient jedoch die Reise, die ihn im Juni 1848 nach Frankfurt führte: In dieser mehrere Seiten umfassenden Passage finden sich auch mehr Elemente eines Tagebuches, denn Eltester dokumentierte hier, was er an den Tagen unternommen und wen er getroffen hat. Während seines Aufenthalts in Frankfurt besuchte Eltester regelmäßig die Paulskirche und die dort abgehaltenen „Sitzung[en] d.[er] Nat.[ional] Versammlung“.[12] In Frankfurt traf sich Eltester zudem mit vielen Abgeordneten der Nationalversammlung. Woher Eltester den Kontakt zu den verschiedenen Abgeordneten hatte, führt er nicht aus. Möglich ist, dass er den Kontakt über seine Studien oder in seiner Studienzeit hergestellt hat, ebenfalls ist es denkbar, dass er über seine Familie oder durch private Kontakte aus Koblenz einige Abgeordnete kannte. Mit seinen Kontaktpersonen, die sich zumeist den Fraktionen der Mitte zuordnen lassen, verkehrte er während seines Aufenthaltes häufig zum Mittag- oder zum Abendessen. Dabei ist hervorzuheben, dass Eltester auch Kontakt mit einigen der bekanntesten Abgeordneten der Nationalversammlung hatte.

So ging Eltester an seinem ersten Tag mit August Hergenhahn[13], Karl von Stedmann[14] und Ludwig Uhland[15] zu Mittag aus. Am selben Tag ging Eltester am „Nachmittag mit Dahlmann nach dem Felsenkeller bei Sachsenhausen.“[16] Allein die Treffen dieses Tages verdeutlichen, dass Eltester über herausragende Kontakte zu den führenden politischen Köpfen seiner Zeit verfügte. Umso bedauerlicher ist es, dass das Reisetagebuch zu den Treffen keinerlei Reflektionen oder die Wiedergabe der Gesprächsinhalte liefert. Zu gern würde man die Einschätzung Eltesters über das Gespräch mit Dahlmann zwei Tage vor dessen Wahl in den Ausschuss für die Zentralgewalt lesen.[17] Denn hinter diesem Dahlmann dürfte sich wohl einer der bekanntesten Abgeordneten der Frankfurter Nationalversammlung, nämlich Friedrich Christoph Dahlmann verbergen.[18] Dennoch liefert die Passage über die wenigen Tage Eltesters in Frankfurt einen Einblick in dessen Netzwerke und verweist auf seine gute Anbindung in die preußische Elite. Sei es über sein Studium oder die familiären Kontakte, Leopold Eltester war in vielfältige Netzwerke eingebunden.

Eine Zeichnung der Burg Falkenstein von Leopold Eltester. Die Zeichnung wird ebenfalls im Landeshauptarchiv Koblenz im Nachlass Eltesters (Bestand 700.030) aufbewahrt.

Sprachwissenschaftliche Analyse: Detailreichtum versus akribische Nüchternheit

In weiten Teilen der Handschrift jedoch begegnen hauptsächlich Aufzeichnungen der besuchten oder passierten Städte und Orte. Zudem notierte Eltester häufig Entfernung und Dauer der Reise sowie die Fortbewegungsmittel. Lediglich an ausgewählten Stellen treten narrative Passagen auf, Kuriosa werden hingegen häufiger genannt. Beim Versuch der Kategorisierung der Handschrift stößt man somit unumgänglich auf die Unterscheidungen zwischen fiktiven und faktualen Reiseberichten und sieht sich rasch verschiedenen Fragen nach Literarizität und poetischem Anspruch oder tatsächlichem Wahrheitsgehalt konfrontiert.[19] Um den komplizierten Gattungsfragen (Tagebuch, Bericht, Reiseliteratur, etc.) aus dem Weg zu gehen, könnte vielleicht ein neuerer Zugang aus dem Grenzbereich von Geschichts- und Literaturwissenschaft helfen. Gemeint ist die Forschungsrichtung, die sich als „listology“ oder einer „Poetik des Enumerativen“[20] versteht. In Anlehnung an einen Aufsatztitel von Tobias Winnerling[21] ließe sich für Eltesters Aufzeichnungen formulieren: Das Reisetagebuch ist eine Liste, kein Text. Mit dieser Verschiebung der Gattungszugehörigkeit, die stärker den eingangs betonten Aufzählungscharakter des „Reisetagebuchs“ betont, eröffnen sich dann zunächst aus germanistischer Sicht neue Anknüpfungs- und Analysemöglichkeiten. Im Folgenden soll daher ein kurzes Panorama der Möglichkeiten aufgespannt werden, wie das „Reisetagebuch“ unter einer Perspektive der Listologie genutzt werden könnte.

Die sachliche Aufzählung der besuchten Orte und die Zusammenführung von Distanz und Fortbewegungsmitteln spricht zunächst dafür, dass Eltester sein Reisetagebuch für eine Auflistung der besuchten Orte oder seiner Reisewege benutzte oder benutzen wollte, es war also für ihn – in der Sprache einer listology – ein „container of whatever the content of the list is.“[22] Zunächst ließe sich also nach den Eigenheiten des „Container-Inhalts“ fragen. Was zählt Eltester auf und wie gestaltet sich diese Aufzählung aus? Wie lassen sich die zum Teil angeführten Burgen oder erwähnten Sehenswürdigkeiten in diese Liste einsortieren? Diese Fragestellungen führen dann rasch weiter zu Fragen der Praxeologie des Auflistens: Notierte Eltester die besuchten Orte am Ende der Reise oder eines Tages? Oder wurde die Liste wortwörtlich laufend (oder fahrend) geführt?

Durch die Klassifizierung als Liste lässt sich Eltesters Reisetagebuch als spezifische Ausgestaltung einer eigenen Textform zu klassifizieren.[23] Durch die Klassifikation als Liste wird die Frage nach den fehlenden oder spärlich angebrachten narrativen Passagen obsolet, denn das wäre gar nicht das Ziel dieser Textform, sondern es ging Eltester wirklich nur darum die Orte, die er durchreiste, aufzulisten und eine Distanzrechnung aufzumachen. Die genaue Analyse dieser „rheinischen Reise-Liste“ bleibt gleichwohl weiteren Forschungen von Listolog*innen überlassen, der Exkurs sollte leidglich die Potenziale schlummernder Quellen verdeutlichen. Man wird das Reisetagebuch wahrlich auch nicht in einem Atemzug mit Homers Schiffskatalog aus der Ilias nennen, stattdessen lässt es sich kurz und prägnant charakterisieren: Eine Liste der Reisen eines preußischen Beamten.

Was wir vorhaben:

Auch ohne den Bezugsrahmen des Textes in listologischer Weise zu verändern, eröffnen sich auch weitere Anknüpfungspunkte. So könnten auch praxeologische Fragestellungen, die beispielsweise die Praktik des Reisens im 19. Jahrhunderts berühren, an das Reisetagebuch gestellt werden. Dabei bietet gerade dieses Exemplar ein gutes Beispiel, denn es stellt en passant eine Reise durch die Fortbewegungsmittel des 19. Jahrhunderts dar: Vom Maulesel über den Pferdewagen bis zum Dampfboot ist jedes Fortbewegungsmittel dabei.

Und hier schließen wir mit unserem Modul im LarLaLand an, denn für uns ist das Reisetagebuch nicht nur Objekt, sondern auch Quelle: Einerseits für Studierende zur Einübung von digitalen Methoden zur Texterkennung und Transkription oder zur Erprobung archivalischer Techniken. Weiterhin sollen auch Fragen zur Mobilität im 19. Jahrhundert gestellt werden. Die Liste der Möglichkeiten zur Beschäftigung mit der Liste der besuchten Orte ist lang und so kann wiederum mit einem leicht abgewandelten Matthias Claudius geschlossen werden: Wenn einer sich mit dem Reisetagebuch beschäftigt, so kann er was erzählen!

[1] Matthias Claudius, Urians Reise um die Welt, https://www.projekt-gutenberg.org/claudius/gedichte/chap004.html [zuletzt abgerufen am 07.10.2025.].

[2] Eltester, Leopold: Reisetagebuch für die Jahre 1825 bis 1850, o. O. und D. [Im Folgenden abgekürzt als Eltester, Reisetagebuch]. Den Titel hat Leopold Eltester dem Reisetagebuch selbst vorangestellt und unter diesem Titel ist die Handschrift auch bibliographisch bei Kalliope erfasst, vgl. den Eintrag dort: http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3282586 [zuletzt abgerufen am 04.09.2025]. Zudem ist die Handschrift auch als Digitalisat über die Universitäts- und Landesbibliothek Bonn zugänglich. Vgl. https://digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/urn/urn:nbn:de:hbz:5:1-399003 [zuletzt abgerufen am 04.09.2025].

[3] Zum Projekt vgl. den einführenden Text Bechtold, Jonas: Wie in alten Zeiten, aber ganz anders. Interdisziplinäre Zusammenarbeit im Projekt „LarLaLand“, in: Histrhen. Rheinische Geschichte wissenschaftlich bloggen, 07.07.2025, http://histrhen.landesgeschichte.eu/2025/07/larlaland-projektbeschreibung-bechtold [zuletzt abgerufen am 04.09.2025].

[4] Für diese Vermutung spricht außerdem, dass bei manchen frühen Einträgen am Rand jeweils ein Stück abgeschnitten wurde, um die einzelnen Blätter ungefähr auf eine einheitliche Breite zu bringen.

[5] Die biographischen Angaben zu Eltester stammen aus Brommer, Peter/Krümmel, Achim/Werner, Kristine: Einleitung, in: Dies. (Hrsg.), Momentaufnahmen. Burgen am Mittelrhein in alten Zeichnungen und neuen Fotografien, Koblenz 2000, S. 7-12, hier besonders S. 8-10, sowie aus Thon, Alexander: „Wie Schwalben Nester an den Felsen geklebt, erheben sich Mauern, Häuser und riesige Thürme am senkrechten Abgrunde“. Pfälzische Burgen in Zeichnungen Leopold Eltesters (1822-1879), in: Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte 27 (2001), S. 225-307, hier S. 226-227.

[6] Vgl. Thon, Schwalben, S. 226.

[7] Vgl. Brommer/Krümmel/Werner, Momentaufnahmen, S. 10.

[8] Vgl. Thon, Schwalben, S. 227, Brommer/Krümmel/Werner, Momentaufnahmen, S. 9.

[9] Vgl. Landeshauptarchiv Koblenz, Bestand 700,030. Im Vorwort gibt es auch noch weitere Informationen zu Eltesters Biographie.

[10] Thon, Schwalben, S. 236. Diese Aussagen Thons bezieht sich auf die Burg Trifels.

[11] Beispielsweise für die Burg Altenbaumburg und Neubamberg bieten Eltesters Zeichnungen teilweise Einzelansichten oder die ältesten Bilder überhaupt. Vgl. Thon, Schwalben, S. 298 und 302.

[12] Eltester, Reisetagebuch, Eintrag vom 5. Juni 1848.

[13] Vgl. zur Person: Hergenhahn, Jacob Ludwig Philipp August Franz, in: Hessische Biografie Online: https://www.lagis-hessen.de/pnd/116735511 (Stand: 4.8.2025) [zuletzt abgerufen am 24.09.2025].

[14] Vgl. zur Person: Boberach, Heinz: Stedman, Karl von, in: Neue Deutsche Biographie 25 (2013), S. 102‑103 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118752928.html#ndbcontent [zuletzt abgerufen am 24.09.2025].

[15] Vgl. zur Person: Fröschle, Hartmut: Uhland, Ludwig, in: Neue Deutsche Biographie 26 (2016), S. 536-537 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118625063.html#ndbcontent [zuletzt abgerufen am 24.09.2025].

[16] Eltester, Reisetagebuch, Eintrag vom 3. Juni 1848.

[17] Vgl. Bleek, Wilhelm: Friedrich Christoph Dahlmann. Eine Biographie, München 2010, S. 312.

[18] Vgl. zur Person: Bleek, Dahlmann, passim.

[19] Vgl. bspw. Meier, Albert: Textsorten-Dialektik. Überlegungen zur Gattungsgeschichte des Reiseberichts im späten 18. Jahrhundert, in: Michael Maurer (Hrsg.), Neue Impulse der Reiseforschung (Aufklärung und Europa), Berlin 1999, S. 237-245; sowie Brenner, Peter (Hrsg.): Der Reisebericht. Die Entwicklung einer Gattung in der deutschen Literatur, Frankfurt a.M. 1989.

[20] So z.B. der Untertitel einer Monographie der wohl größten deutschsprachigen Vertreterin dieser Richtung: Sabine Mainberger. Vgl. Mainberger, Sabine: Die Kunst des Aufzählens. Elemente zu einer Poetik des Enumerativen (Quellen und Forschungen zur Literatur- und Kulturgeschichte 22 (256)), Berlin/New York 2003.

[21] Angespielt wird hier auf Winnerling, Tobias: Das Kräuterbuch ist eine Liste, kein Text. Die gedruckten Kräuterbücher zwischen materieller Form und epistemischer Validität, in: Elizabeth Harding, Joëlle Weis, (Hrsg.), Gelistete Dinge. Objekte und Listen in der Frühen Neuzeit (Ding, Materialität, Geschichte 6), Köln 2024, S. 165-188.

[22] Contzen, Eva von: Theorising Lists in Literature. Towards a Listology, in: Rebeccca Laemmle, Cédric Scheidegger Laemmle, Katharina Wesselmann (Hrsg.), Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond. Towards a Poetic of Enumeration (Trends in Classics – Supplementary Volumes 107), Berlin/Boston 2021, S. 35-54, hier S. 38.

[23] Vgl. Mainberger, Sabine: Musing about a Table of Contents. Some Theoretical Questions Concerning Lists and Catalogues, in: Rebeccca Laemmle, Cédric Scheidegger Laemmle, Katharina Wesselmann (Hrsg.), Lists and Catalogues in Ancient Literature and Beyond. Towards a Poetic of Enumeration (Trends in Classics – Supplementary Volumes 107), Berlin/Boston 2021, S. 19-34, hier S. 19: „[…] we must take into consideration that an enumeration is not a text in the proper sense. Instead, it is perhaps a special kind of text […].“

Zitierweise:

Schulte, David: Der Weg ist das Ziel. Das Reisetagebuch von Leopold Eltester, in: Histrhen. Rheinische Geschichte wissenschaftlich bloggen, 14.10.2025, http://histrhen.landesgeschichte.eu/2025/10/reisetagebuch-eltester-schulte