Zwischen Kindertaufen, Kirchenbau und Kriegsgefahr

Bei der Fußballeuropameisterschaft der Männer im Jahr 2000 in Belgien und den Niederlanden nutzte der Deutsche Fußballbund die Lage des malerischen Örtchens Vaals und schlug sein Quartier dort, nur wenige Meter hinter der deutsch-niederländischen Grenze auf. „Sehr ruhig, die Räumlichkeiten stimmen, wir können uns frei bewegen“, mit diesen Worten beschrieb Bundestrainer Erich Ribbeck das Mannschaftsquartier.[1] Diese Aussage hätte freilich auch von manch einem Aachener im 17. Jahrhundert getroffen werden können. Damals allerdings nicht wegen der Fußballreligion, sondern wegen des reformierten Bekenntnisses, denn dessen Ausübung war in der katholischen Reichsstadt Aachen verboten, in Vaals jedoch erlaubt und das machten sich einige Aachener zunutze. Von diesem regen Verkehr nach Vaals legt eine Quelle im Rara-Bestand der Bibliothek der Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte der Universität Bonn beredtes Zeugnis ab.

Es handelt sich bei dieser Quelle um das zwischen 1649 und 1696 geführte Kirchenbuch der hochdeutsch-reformierten Gemeinde aus Vaals westlich von Aachen.[2] Diese bislang im nahezu ungestörten Dornröschenschlaf schlummernde Handschrift, die Teil von vier in der Bibliothek „Am Hofgarten“ aufbewahrten Kirchen- und Gemeindebüchern aus Vaals ist, wird derzeit im Rahmen des interdisziplinären Projekts „Lern- und archivalienzentriertes Laboratorium für Landeskunde“ (kurz: „LarLaLand“) der Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte und der Arbeitsstelle für Rheinische Sprachforschung aufbereitet. Im Rahmen dieses Projekts wird sie in der universitären Lehre eingesetzt und dabei auch einer breiteren Forschungslandschaft zur Kenntnis gebracht werden.

Gerade dieses (früheste) Kirchenbuch bietet einen besonderen Einblick in die hochdeutsch-reformierte Vaalser Gemeinde in den ersten knapp fünfzig Jahren ihres Bestehens. Zugleich richtet sich der Blick auch auf eine Gemeinde, die in einem vielgestaltigen Grenzraum zwischen dem Heiligen Römischen Reich, den Generalstaaten und den habsburgischen Territorien beheimatet war. Welches Potenzial dieses Kirchenbuch birgt, soll im Folgenden kurz vor- und mittels einer beispielhaften Episode dargestellt werden.[3]

Vaals – ein kleiner Ort in einer multikonfessionellen Gemengelage

Dem kleinen Ort Vaals kam ab dem 17. Jahrhundert maßgeblich durch seine geographische Lage Bedeutung zu. Unweit der Reichsstadt Aachen gelegen befand sich Vaals in den sogenannten „Landen van Overmaas“ einem Gebiet aus kleinteiligen Herrschaften, die im Achtzigjährigen Krieg und besonders in den 1630er Jahren sehr umkämpft waren. Nach dem Ende des Achtzig- und des Dreißigjährigen Krieges und langwierigen Auseinandersetzungen zwischen den Generalstaaten und Spanien, die im sogenannten Partagetraktat von 1661 endeten, wurde Vaals endgültig den Generalitätslanden zugeordnet, also unmittelbar den Generalstaaten unterstellt. Die Umsetzung der Beschlüsse des Partagetraktats führte dazu, dass Vaals nun in einem komplizierten und zerstückelten Grenzraum lag. Denn dieses Gebiet, das auch vorher schon in unmittelbarer Nähe zu mehreren Territorialgrenzen lag, wurde sowohl was konfessionelle, aber auch territoriale Zugehörigkeiten belangt, noch weiter aufgeteilt, sodass zurecht von einem „Mijlpaal in de verbrokkeling“[4] (einem Meilenstein der Zerstückelung) gesprochen werden kann.

Obwohl Vaals keinerlei wirtschaftliche Bedeutung hatte und fast ausschließlich aus bäuerlicher Bevölkerung bestand, setzten sich die Generalstaaten in Den Haag während der gesamten Verhandlungen über die Aufteilung der Territorien vehement dafür ein, dass dieses Örtchen nicht in spanische Hände fiel.[5] Was aber bewog die Generalstaaten dazu, gerade Vaals, das für Den Haag fast schon als Exklave gelten musste, als territorialen Besitz der niederländischen Republik zu sichern? Die Gründe dafür waren religiöser, beziehungsweise konfessionspolitischer Art. Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass sich die Generalstaaten aus konfessionellen Gründen für einen kleinen Ort einsetzten, in dem es 1649 eigentlich nur Katholiken gab. Das hat nichts mit der Grenze des Vorstellbaren, sondern eher mit der Grenze des Erlaubten zu tun, denn an genau dieser Grenze lag der Ort Vaals!

Die unmittelbare Nachbarschaft zur katholischen Reichsstadt Aachen, sowie zu den anderen Vaals umgebenden katholischen Territorien (bspw. das Herzogtum Limburg) machten Vaals nämlich nicht nur zu einem Vorposten der Niederländischen Republik sondern, da die territorialen Grenzen zugleich auch konfessionelle Grenzen waren, ebenso zu einem Vorposten des Protestantismus.[6] Nachdem zu Beginn des 17. Jahrhunderts die Reichsstadt Aachen rekatholisiert und ihre Katholizität schließlich auch im Westfälischen Frieden bestätigt und weiter festgeschrieben worden war, konnten die in Aachen lebenden Protestanten ihre Religion nur noch heimlich ausüben, denn das öffentliche Exercitium war unter der drohenden Ausweisung aus der Stadt verboten.[7] Vor diesem Hintergrund der rigiden katholischen Konfessionspolitik Aachens erklärt sich die Einrichtung des Örtchens Vaals als reformiertem Gegenpol. Die Republik der Niederlande wollte Vaals offenkundig als Gottesdienstort für die Aachener Reformierten ausbauen, sodass diese sonntags zum Kirchenbesuch nach Vaals „Auslaufen“ konnten. Damit stellte Vaals einen für das 17. Jahrhundert typischen Ort im Grenzraum von Territorien mit unterschiedlichen Konfessionen dar, also eine Kontaktzone, wie es sie in der Frühen Neuzeit häufig gab.[8] Hieran lassen sich anschaulich die unterschiedlichen Funktionen und Wirkungsweisen von frühneuzeitlichen Grenzen aufzeigen. Indem die territorialen Grenzen, die zugleich auch die Konfession festlegten, einfach überschritten wurden, um auf der anderen Seite dem eigentlichen Glauben nachzugehen, stabilisierten die Grenzübersteiger:innen geradezu die territorialen und politischen Grenzen, schufen aber auf sozialer und ökonomischer Ebene eine stärkere Verflechtung zwischen den eigentlich getrennten Räumen. Die Porosität der Grenze war also sowohl stabilisierend, schuf aber zugleich auch einen ganz eigenen Grenzraum von Verflechtungen und Verbindungen, sodass gerade vom Gebiet rund um Aachen und Vaals von einem Grenzraum gesprochen werden kann.

Vaals entwickelte sich nach 1648 bzw. 1661 bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zu einem Ort, an dem sich Gläubige ganz unterschiedlicher Konfessionen zusammenfanden. Sodass Vaals als „tetra-confessional village“[9] bezeichnet wurde, weil es in diesem kleinen Ort Angehörige und Gottesdiensträumlichkeiten für Katholiken, Lutheraner, französisch- und deutschsprachige Reformierte, Mennoniten und im 18. Jahrhundert auch einige jüdische Einwohner gab. Die hochdeutsch-reformierte Gemeinde in Vaals fand sich in der Frühen Neuzeit also in einer multikonfessionellen Gemengelage wieder.

Einblicke in einen „Briefkasten“ des wahren Glaubens? – Die Vaalser hochdeutsch-reformierte Kirchengemeinde im 17. Jahrhundert

Einen Einblick in die Entstehung und Ausgestaltung der neuen Vaalser Gemeinde in praxeologischer und akteurszentrierter Perspektive bietet das hier vorliegende Kirchenbuch. Auf knapp 200 Seiten verzeichnete der Prediger Georg Ulrich Wenning in diesem Kirchenbuch im Zeitraum von März 1649 bis 1696 in drei einzelnen Abteilungen sowohl die Kindertaufen, die Eheschließungen als auch die Personen, die ihren Glauben öffentlich bekannt haben und damit zum Abendmahl zugelassen wurden. Es kann also als Register der sakramental-aufgeladenen Symbolhandlungen, die in der Vaalser Gemeinde durch ihren Prediger vollzogen wurden, aufgefasst werden.

Georg Ulrich Wenning war seit 1645 in Aachen als Prediger für die reformierte (heimliche) Gemeinde zuständig und er wurde, nachdem er zwei Jahre lang zum Westfälischen Friedenskongress in Osnabrück entsandt war, auf die 1649 von Den Haag aus eingerichtete Pfarrstelle in Vaals berufen.[10] Dabei wechselte Wenning nicht von der Aachener Predigerstelle auf die Vaalser, sondern er bekam vielmehr vom Maastrichter Konsistorium die Stelle in Vaals zu seiner Aachener Predigerstelle hinzu übertragen, er stand also beiden Gemeinden in Personalunion vor. Die Vaalser Stelle war jedoch von der Residenzpflicht des Predigers befreit – was leicht erklärlich ist, da in Vaals kein Gemeindemitglied lebte, denn die Menschen, die in Vaals zum Gottesdienst gingen, kamen aus Aachen, Burtscheid und sogar aus dem vier Fußstunden entfernten Eupen. Wenning wurde 1649 auf die Stelle eines „Briefkasten-Predigers“ berufen und durch diese Anstellung unter niederländischen Schutz gestellt.[11]

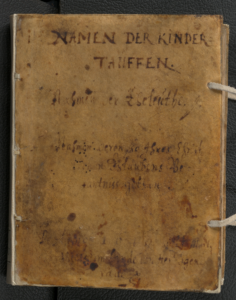

Hinter dem nur noch schwer lesbaren Pergamenteinband verbergen sich die „Namen der Kindertauffen. Nahmen der Eheleuthe. Namen derer so Ihres Christlichen Glaubens Bekenntnis gethan“

Es ist wahrscheinlich, dass das vorliegende Bonner Exemplar das (private) Amtsbuch des ersten Vaalser Predigers Georg Ulrich Wenning war, das er während seiner Dienstzeit führte, um die verschiedenen sakramentalen Handlungen festzuhalten. Ein möglicher Grund für diese genaue Auflistung könnte sein, dass Wenning selbst in den Verhandlungen um eine mögliche freie Religionsausübung in Aachen mit den fehlenden und unvollständigen Eintragungen der Aachener Gemeinde aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert konfrontiert war und eine ähnliche Situation künftig vermeiden wollte.[12] Andererseits könnte es auch die „doppelte Buchführung“ des Predigers sein, der die von ihm vollzogenen sakramental-aufgeladenen Handlungen in verschiedenen Gemeinden in einem Register zusammenfassen wollte. Gerade da die verschiedenen Gemeinden, die von Wenning in Vaals versorgt wurden, institutionell eigenständig blieben, war eine solche Zusammenführung der Handlungen bei Wenning, der als einziger dauerhaft und qua Amt mit allen vier Gemeinden zu tun hatte, sinnvoll.[13]

Für die Vermutung, dass dies Wennings Exemplar war, sprechen weitere Indizien. Einerseits verzeichnete der Autor sowohl bei den Taufen als auch bei den Eheschließungen jeweils den Herkunfts-, bzw. den Gemeindeort nach dem Datum. Zu Beginn des Buches wurden die Ortsnamen noch ausgeschrieben, später nur noch mit dem Anfangsbuchstaben also A für Aachen, B für Burtscheid und E für Eupen abgekürzt.[14] Zudem werden bei den Taufverzeichnungen jeweils die Taufen am Ende einer Seite gezählt, und zwar alle zusammen, nicht nach Gemeinden differenziert.

Ein weiteres Indiz für Wenning als Autor des Kirchenbuches sind einige Einträge, in denen Wenning oder seine Ehefrau Katharina Roemer als Zeugen genannt werden. Bei diesen Einträgen tauchen einige kleinere Besonderheiten auf, die die Autorschaft Wennings nahelegen. So findet sich auf fol. 88r ein Eintrag, bei dem Wennings Ehefrau Catharina als Patin für ein kleines Mädchen angeführt wird, das auf den Namen Catharina getauft wird. Entgegen der Praxis in den anderen Einträgen wird hier Catharina Roemer als GUWenningij Ehfrau apostrophiert. Die Kontraktion der Vornamen Wennings war eine Abkürzung, die er selbst gerne genutzt hat. Weitere besondere Hervorhebungen und Schreibweisen des Namens finden sich bspw. auf fol. 51v, 61v und 62r.

Diese Darstellung des sakramentalen Lebens einer Gottesdienstgemeinschaft aus vier Konsistorien durch den Blick des Predigers, der diese Handlungen zu vollziehen hatte, ermöglicht dabei spannende Einblicke in das Gemeindeleben und die Lebensrealität einer Gemeinde als „Auslauf“-Modell, bei der die Gemeindemitglieder nicht vor Ort lebten, sondern zum Gottesdienst nach Vaals über die Reichsgrenze „auslaufen“ mussten. Besonders spannend ist, dass mit dieser Quelle eine Zusammenstellung aus einer Hand vorliegt, die über fast 50 Jahre dieselben sakramentalen Handlungen in einem einheitlichen Muster aufzeichnet und somit eine spannende serielle Quelle bietet, die sich auf vielen verschiedenen Ebenen auswerten lässt.

Kindertaufen zwischen Kirchenbau und Kriegsgefahr

So lassen sich im Kirchenbuch gut die ersten Jahre der Vaalser Gemeinde statistisch nachvollziehen. Aber auch wichtige Meilensteine der Gemeindegeschichte werden deutlich, da Wenning diese zum Teil als Marginalien oder als kurze Berichte im Eintrag ergänzte. Einen solchen Meilenstein stellte der Kirchenbau in Vaals dar:

In den Anfangsjahren verfügten die reformierten Gemeinden in Vaals noch über kein eigenes Kirchengebäude, sondern mussten sich mit der katholischen Gemeinde die St. Paulus Kirche im Simultaneum teilen. Mit der endgültigen territorialen Zuteilung im Partagetraktat von 1661 und deren Umsetzungen in den „Landen van Overmaas“ 1663 wurde katholischer öffentlicher Gottesdienst in Vaals untersagt und die hochdeutsch-reformierte Gemeinde konnte die St. Paulus Kirche alleine nutzen, nachdem sich die wallonisch-reformierte Gemeinde bereits zuvor einen kleinen neuen Kirchraum gebaut hatte. Als sich Bauschäden an der alten katholischen Kirche gezeigt hatten, entschied sich die hochdeutsch-reformierte Gemeinde, ein neues Kirchengebäude zu bauen. Der Schritt mag auch durch die Zahl der Gottesdienstbesucher:innen begünstigt gewesen sein, wie die von Wenning vorgenommenen statistischen Aufzeichnungen im hinteren Teil des Kirchenbuches zeigen.[15]

Letztlich wurde aber weder eine gänzlich neue Kirche gebaut, noch die alte Kirche renoviert, sondern die Vaalser Reformierten bauten sich ein neues Kirchenschiff an den alten Kirchturm, ohne jedoch die baufällige katholische Kirche abzureißen. Das neue, reformierte Schiff wurde dabei um 90° gegenüber dem der alten katholischen Kirche gedreht, sodass es einen Kirchturm mit zwei Schiffen gab, von denen eines jedoch baufällig und zunächst unbenutzt war. Zum Palmsonntag 1672 war der Neubau fertig und Wenning vermerkte bei der ersten Taufe am 17. April 1672 noch voller Freude im Kirchenbuch, dass am „Ostertagh in der newen Kirche zu Vaels, welcher possession den 10. April PalmSontagh erstmahl genommen, ist allererst der heilige tauff nach der ersten Predigt, bedienet worden an den Kindt“.[16] Somit war die kleine Ida, die Tochter von Balthasar Horning und Idgen Tongen, das erste Kind, das in der neuen Kirche getauft wurde.

An ihrer neuen Kirche hatte die Gemeinde (zuerst) jedoch nur kurz Freude, denn schon bei der nächsten Taufe vermerkte Wenning in einer Marginalie, dass die Taufe „zu Schonaw“ öffentlich vollzogen wurde, „weil zu Vaels weg frantz Kriegsgefahr der [Gemeinde] Versamblung Vnterlaßen worden.“[17] Die Eröffnung der neuen Kirche fiel genau in die Zeit des Holländischen Krieges. In diesem Konflikt erklärte Ludwig XIV. von Frankreich den Generalstaaten im März 1672 den Krieg, den er davor intensiv diplomatisch vorbereitet hatte. Durch diese lange Vorbereitung gelang es den Franzosen rasch vorzudringen, sodass schon knapp zwei Monate nach der Einweihung des Neubaus die Gemeinde in Vaals die Auswüchse des Krieges auch konkret zu spüren bekam, indem Gottesdienstbesucher:innen auf dem Weg zur Kirche überfallen worden waren. Es blieb aber nicht nur bei Bedrohungen, denn durch die französische Besatzung des Gebietes konnte in Vaals ab Juni 1672 kein reformierter Gottesdienst mehr in der neuen Kirche öffentlich durchgeführt werden, da der französische Gouverneur protestantischen Gottesdienst nur noch in einer Kirche pro Ort und nur nach Anmeldung gestattete. Die Gemeinde wich deshalb zum Teil auf Schloss Schönau in Jülicher Gebiet aus, oder es konnte nur noch in der wallonisch-reformierten Kirche oder wiederum privat und somit heimlich in Aachen gepredigt werden.[18] Die neugebaute Kirche mussten die Vaalser Reformierten quasi bezugsfertig der zehn Jahre zuvor vertriebenen katholischen Gemeinde überlassen, die den Kirchenneubau durch ihren Priester Siger von Thenen auch prompt in Besitz nahm. Flexibilität, Organisation und Frustrationstoleranz standen für die junge Gemeinde also auf der Tagesordnung.

Der französische König Ludwig XIV. überquerte mit seinen Truppen am 12. Juni 1672 den Rhein bei Lobith. Dieser militärische Konflikt hatte auch Auswirkungen auf die Gemeinden in Vaals.

Die angespannte Zeit der Vertreibung aus „ihrer“ neuen Kirche dauerte für die deutsch-reformierte Gemeinde aber nur knapp acht Jahre, als die Bestimmungen des Nimweger Friedensvertrages festlegten, dass wieder der konfessionelle Stand von 1632, also die Erlaubnis von katholischem und reformiertem Gottesdienst, gelten sollte. Die deutsch-reformierte Gemeinde bekam ihre Kirche schließlich am 27. Juni 1680 schließlich auch restituiert,[19] sodass Wenning wiederum als Marginalie an einem Taufeintrag konstatieren konnte: publ. in der newen Kirch zu Vaels, wiederumb das Erste. Gott sey Danck!. Eine besondere Ironie der Geschichte mag sein, dass das letzte Kind, das nicht in der neuen Kirche getauft wurde, die Schwester der kleinen Ida war, die 1672 als erstes Kind in der neuen Kirche getauft wurde.[20]

Mit dem Frieden von Nimwegen und den daraus resultierenden konfessionellen Änderungen trat das Aachen-Vaalser Grenzgebiet schließlich in eine Phase der relativen Ruhe ein, in der die vielen verschiedenen Konfessionen weitgehend friedlich nebeneinander lebten, sodass auch im Kirchenbuch keine weiteren Bedrohungen durch akute Kriegsgefahr vermerkt werden mussten. Wenning führte das Kirchenbuch bis zu seinem Tod 1696 weiter.

Der Kirchenbau aus dem 17. Jahrhundert ist auch heute noch erhalten und kann in Vaals besichtigt werden.

Somit lässt sich abschließend konstatieren, dass der Ort Vaals nicht nur für Fußballromantiker, die gerne auf den Spuren der Nationalelf von 2000 wandeln möchten, oder aufgrund des höchsten Berges der Niederlande, dem Vaalserberg, ein interessantes Ziel darstellt, sondern auch für Landeshistoriker*innen und Sprachwissenschaftler*innen. Gerade für Fragen der Onomastik und insbesondere von onomastischen Konfessionalismen bietet sich mit dem Vaalser Kirchenbuch eine Quelle an, die durch die detaillierte Aufschlüsselung der Zugehörigkeit der Täuflinge zu den Orten Aachen, Burtscheid und Eupen eine Möglichkeit bietet eine Mikrostudie nach einzelnen Orten separiert durchführen und zu schauen, welche Namen in welchen Orten vergeben wurden oder wie tradiert wurden. In diesem Ort mit „Zehn Häusern und fünf Kirchen“ – so ein Aufsatztitel von Thomas Richter, gibt es für Fragen der (Mikro-)Migration, Konfessions- und Raumgeschichte, aber wie angedeutet auch für sprachgeschichtliche Forschungen noch einiges zu entdecken – und die Quellen dazu können Sie bequem in Bonn konsultieren. Für unser Projekt „LarLaLand“ ist diese Quelle: wiederumb das Erste. Gott sey Danck!

[1] Scherer, Ilona: Freier Zugang ins idyllische EM-Quartier in Vaals, in: WELT, 26.01.2000, https://www.welt.de/print-welt/article502174/Freier-Zugang-ins-idyllische-EM-Quartier-in-Vaals.html [zuletzt abgerufen am 0505.2025].

[2] Vgl. den Eintrag bei Kalliope http://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3280902 [zuletzt abgerufen am 09.04.2025]. Das Kirchenbuch wird im Folgenden der Einfachheit halber als Kirchenbuch Vaals zitiert.

[3] Die maßgeblichen Erkenntnisse der deutschsprachigen Forschung zur konfessionellen Situation in Vaals und Aachen beruhen auf den Forschungen von Thomas Richter, die im Rahmen seiner Dissertation entstanden sind. Auf Richters Erkenntnissen fußt in weiten Teilen auch dieser Beitrag. Andere Aufsätze und Beiträge werden separat zitiert. Vgl. Richter, Thomas: Koexistenzen und Konflikte. Die Entwicklung der protestantischen Gemeinden in der katholischen Reichsstadt Aachen an den Grenzen des Alten Reiches (1645–1794) (Schriftenreihe des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte 190), Bonn 2021.

[4] Haas, Jozef Alexander Karel: De conferentie van Aken in 1663. Mijlpaal in de verbrokkeling van de landen van Overmaas, in: Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (Hrsg.), „Van der Nyersen upwaert“ (Werken Uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap 7), Maastricht 1981, S. 191–203.

[5] Vgl. Richter, Thomas: Die politische Grenze als konfessioneller Grenzfall. Ein Grenzkonflikt zwischen der Reichsstadt Aachen und den Generalstaaten im Jahr 1663, in: Stephan Laux/Maike Schmidt (Hrsg.), Grenzraum und Repräsentation. Perspektiven auf Raumvorstellungen und Grenzkonzepte in der Vormoderne (Trierer Historische Forschungen 74), Trier 2019, S. 99–113, hier S. 102–104.

[6] Vgl. bspw. Kaplan, Benjamin J.: Religious Encounters in the Borderlands of Early Modern Europe. The Case of Vaals, in: Dutch Crossing 37/1 (2013), S. 4–19, hier S. 5.

[7] Vgl. bspw. Richter, Thomas: Zehn Häuser und fünf Kirchen. Zur Sakraltopografie der Siedlung Vaals vor den Toren der Reichsstadt Aachen, in: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej/Bulletin der polnischen historischen Mission 12 (2017), S. 273–310, hier S. 278–280.

[8] Vgl. bspw. den Überblick bei Fata, Márta: Mobilität und Migration in der Frühen Neuzeit (Einführungen in die Geschichtswissenschaft. Frühe Neuzeit 1), Göttingen 2020, S. 88–89.

[9] Richter, Thomas: Coping with religious diversity in everyday life in the borderlands of Western Europe: Catholics, Protestants and Jews in Vaals, in: Acta Poloniae Historica 116 (2017), S. 149–169, hier S. 150.

[10] Vgl. bspw. Richter, Zehn Häuser, S. 280–281; sowie zu Wennings Zeit am Friedenskongress auch Richter, Thomas: Koexistenzen und Konflikte., S. 72–82. In Vaals wurden 1649 zwei reformierte Pfarrstellen aus Den Haag heraus eingerichtet. Eine für die deutsch-reformierte Gemeinde, für die Wenning vorgesehen wurde, die andere war für die französischsprachigen Reformierten, für die der Prediger Jean Sanisson berufen wurde.

[11] Mit seiner initialen Berufung 1645 war Wenning wohl auch schon Prediger der Gemeinde Eupen geworden. Zudem versorgte er in Vaals auch noch die Reformierten mit, die im Gebiet der Abtei Burtscheid lebten, deren Predigerstelle aber vakant war. Somit war Wenning in seiner Zeit in Vaals quasi nominell für drei Orte nämlich Aachen, Vaals und Eupen, mit Burtscheid de facto aber für vier zuständig. Vgl. Richter, Koexistenzen und Konflikte, S. 83–84; sowie Richter, Thomas: „Mobilia in und zu der Kirchen und Consistorium zu Vaels eigenhörig“. Eine frühe Inventarliste der Vaalser Kirche aus der Hand des reformierten Predigers Georg Ulrich Wenning, in: Geschichte im Bistum Aachen 11 (2011/2012), S. 105–140, hier S. 106–107.

[12] Vgl. Richter, Koexistenzen und Konflikte, S. 79–82.

[13] Zur Eigenständigkeit der Gemeinden vgl. Richter, Koexistenzen und Konflikte, S. 141–145.

[14] Vgl. Kirchenbuch Vaals fol. 7v.

[15] Vgl. Kirchenbuch Vaals, fol. 178r. Auf den letzten Seiten des Kirchenbuchs hat Wenning nämlich regelmäßig die anwesenden Gläubigen – nach Geschlechtern getrennt – festgehalten. Und die Zahlen aus den 1660er Jahren, die regelmäßig eine Größe von aufsummiert 400 Menschen pro Erhebungszeitraum überschritten, geben ein eindeutiges Zeugnis von der Größe der Gemeinde ab. Zu einzelnen Terminen lassen sich sogar ca. 300 Personen bei einem einzelnen Gottesdienst nachweisen

[16] Kirchenbuch Vaals, fol. 60v.

[17] Kirchenbuch Vaals, fol. 60v.

[18] Vgl. bspw. Richter, Koexistenzen und Konflikte, S. 128–131. Zu den Auswirkungen auf Aachen und das Gebiet in der Nähe vgl. zuletzt auch Obrecht, Florian Gerald: Kaiserstadt und Sonnenkönig. Die Außenbeziehungen der Reichsstadt Aachen mit Frankreich während des Holländischen Krieges 1672–1679 (Beihefte der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 16), Neustadt a. d. Aisch 2022, hier S. 194–202.

[19] Vgl. Richter, Koexistenzen und Konflikte, S. 137.

[20] Vgl. Kirchenbuch Vaals, fol. 80r.

Zitierweise:

Schulte, David: Zwischen Kindertaufen, Kirchenbau und Kriegsgefahr. Georg Ulrich Wennings Kirchenbuch und die hochdeutsch-reformierte Gemeinde Vaals (1649-1696), in: Histrhen. Rheinische Geschichte wissenschaftlich bloggen, 10.07.2025, http://histrhen.landesgeschichte.eu/2025/07/kirchenbuch-vaals-schulte